4月25日,《武汉市国土空间总体规划(2021—2035年)》正式发布。

据批复的总体规划显示(节选部分):

武汉,别称“江城”,是国家历史文化名城,是中部地区的副省级城市和超大特大城市,是“中部重镇”。

规划树立全生命周期管理意识,探索超大城市现代化治理新路子,充分发挥武汉的引领作用,持续提升武汉都市圈同城化发展水平,共同推进长江中游城市群联动发展。

坚持以人民为中心,统筹发展和安全,促进人与自然和谐共生,打造具有全国影响力的科技创新高地,打造内陆开放高地,整体谋划面向 2035 年中长期发展的空间战略蓝图,不断增强武汉区域辐射力、全国竞争力、全球影响力,为扎实推进中国式现代化提供武汉实践。

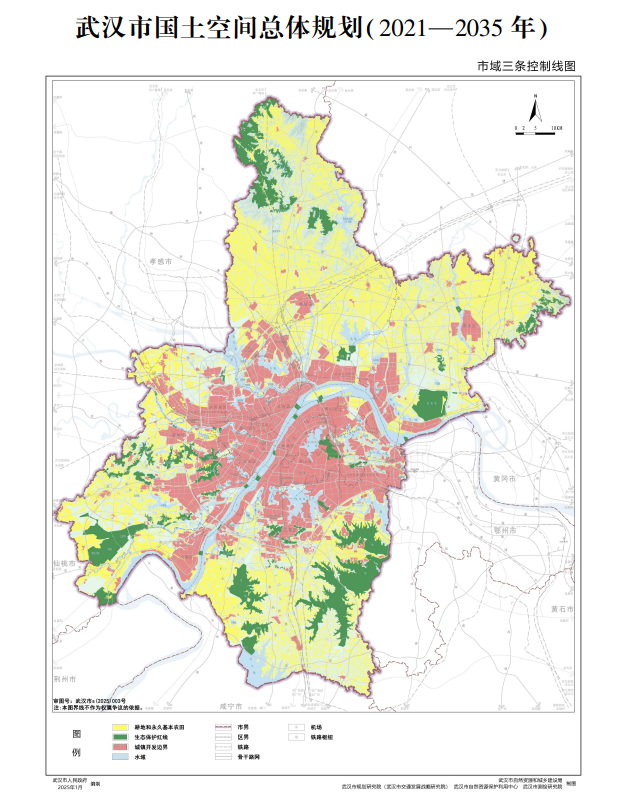

规划包括市域和中心城区两个层次。 市域规划范围为武汉 市行政辖区。 中心城区规划范围为三环线以内区域,面积约 527平方千米。

规划基期为 2020 年,规划期限为 2021—2035 年,近期到 2025 年,远景展望到 2050 年。

规划是武汉面向 2035 年可持续发展的空间蓝图,是各类开 发保护建设活动的政策和总纲,是编制下层次国土空间规划的法 定依据和基础。

在问题风险方面,其中,城镇人地分布和要素配置仍需优化。 多中心、组团式的城镇 布局还不完善,武昌、汉口、汉阳三镇发展不均衡,新城区、开发区 产城融合发展水平不高。 中心城区过密地区的人口和功能向外疏 解不足。 新城区、开发区人口密度过低,存在人口分布不均衡的现 象。 新城区、开发区土地节约集约水平有待提升。

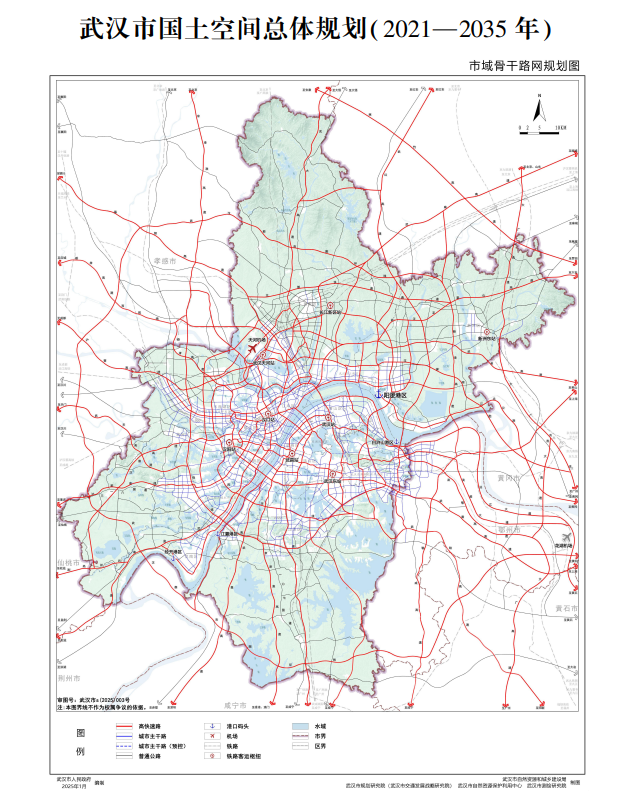

设施供给和服务能力有待进一步提质。 对外枢纽能级不足。 中欧班列开行数量低于重庆等中西部城市。 中心城区道路网密度 不高,支路、微循环路网建成率不足。 综合医院空间分布不均衡、 公共卫生设施体系建设滞后,基层民生服务设施人均标准偏低、设 施覆盖不足,新城区部分地区基层民生服务设施服务容量不足。

生态资源和历史文化资源优势发挥不够充分。 城市滨水资源 优势发挥不足,公园绿地 500 米服务半径覆盖率不足。 中心城区 部分湖泊岸线开敞率较低,滨水公共空间连续性不够。 部分片区 存在高强度连片建设问题,城市风道不畅,热岛效应较为明显。 城 市文化软实力在全国排名较后,历史文化资源的活化利用不足,城 市历史人文底蕴彰显不够。

在城市性质与目标战略方面,其中,武汉市是湖北省省会,中部地区的中心城市,国家历史文化名 城,国际性综合交通枢纽城市。 核心功能定位是中部经济中心、科 技创新中心、商贸物流中心、对外交往中心,长江中游航运中心。

在目标愿景方面,2025 年,城市竞争力、辐射力、带动力持续增强,建设成为支撑 构建新发展格局的重要支点。 科教人才优势加快转化为创新发展 优势,交通区位优势转化为国内国际枢纽链接优势,生态资源优势 转化为绿色发展优势。 创新动能更加强劲,文化魅力更加彰显,生 态环境更加优美,人民生活更加美好,城市治理更加高效。

2035 年,建设成为具有全国竞争力、全球影响力的中国式现代 化城市。 经济实力、科技实力、综合竞争力显著提升,科技创新走 在全国前列。 枢纽功能和对外开放水平不断提升。 超大特大城市 治理体系和治理能力现代化水平大幅提升。 建成绿色低碳、环境 优美、生态宜居、安全健康、智慧高效的美丽城市。

展望 2050 年,全面建成具有全球竞争力的中国式现代化城市样板。

在城镇空间发展目标方面,深入推进以人为本的新型城镇化,聚焦破解武汉城市空间“摊 大饼”问题,协调山、水、城关系,构建多中心、组团式、网络化的城 镇空间格局。 坚持产城融合、职住平衡,优化人口和产业空间分 布,强化开敞空间贯通,支撑城市高质量发展。

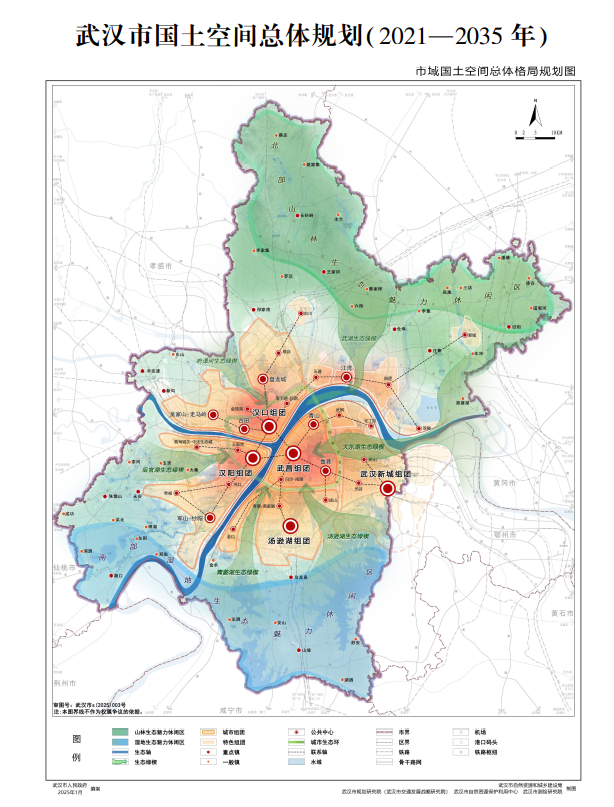

在市域城镇空间格局方面,强化“两江交汇、三镇鼎立” 格局特色,以重要生态资源为底 线约束,以主要交通廊道为基本骨架,以重点城镇地区为建设重 点,构建形成“5 大城市组团—8 个特色组团—13 个重点镇—30 个 一般镇”的市域城镇空间格局。

1、城市组团是根据长江、汉江及主要道路环线防护林带等生态 空间划分,形成规模较大、功能独立、职住平衡的综合性城市单元。规划布局武汉新城、武昌、汉口、汉阳、汤逊湖 5 大城市组团。

在长江以南的武昌地区,划为武昌城市组团、武汉新城城市组 团、汤逊湖城市组团 3 大城市组团。

武昌城市组团包括武昌区、洪 山区、青山区的三环线以内地区,重点建设武昌滨江、杨春湖、鲁巷 和南湖等片区。

武汉新城城市组团主要包括武汉东湖新技术开发 区、洪山区、江夏区的三环线以外地区,重点建设光谷、武汉新城和国家存储器产业基地等片区。

汤逊湖城市组团主要包括江夏区和 武昌区、洪山区的三环线以外地区,重点建设汤逊湖、金口和大健 康产业基地等片区。

长江、汉江以北的汉口地区为汉口城市组团,包括江岸区、江汉区、硚口区、黄陂区和东西湖区,重点建设汉口滨江、汉江湾、武汉临空港经济技术开发区和国家网络安全人才与创新产业基地等片区。

长江以北、汉江以南的汉阳地区为汉阳城市组团,包括汉阳区、蔡甸区和武汉经济技术开发区,重点建设汉阳滨江、军山新城、沌口、纱帽、国家新能源和智能网联汽车产业基地、中法生态城和中德产业园等片区。

2、特色组团是在 5 大城市组团以外,依托重要交通枢纽、产业园 区及外围新城区政府驻地形成的规模相对较小的特色型城市单 元。 规划布局江湾、阳逻、五通、武钢、双柳、前川、邾城、化工区 8 个特色组团。

其中,以长江新区为重点,建设江湾、五通、阳逻 3 个 特色组团,重点培育创新转化、绿色示范、枢纽链接等功能;武钢、 双柳 2 个特色组团重点发展钢铁石化、商业航天等特色产业,完善 生产性、生活性服务配套,提升产城融合水平;前川、邾城 2 个特色 组团重点完善区级公共服务设施,服务周边街(乡、镇) ;化工区特 色组团在落实长江大保护要求的前提下,发展现代石化及新材料 产业,强化安全风险防控,确保安全生产。

3、重点镇是位于城市主要对外交通廊道、具有较高发展潜力的 城镇,包括仓埠、汪集、旧街、新沟、辛安渡、祁家湾、长轩岭、王家 河、侏儒山、永安、湘口、乌龙泉、山坡 13 个重点镇。 为加强公共服 务设施建设和特色产业功能导入提供空间保障,支撑建设具备一 定综合性功能的小城镇,服务带动周边乡村地区。

4、一般镇是城市组团、特色组团和重点镇以外的其他街( 乡、 镇)所在城镇,包括金水、安山、法泗、舒安、湖泗、邓南、东荆、索河、 大集、玉贤、桐湖、洪北、成功、消泗、东山、六指、罗汉、蔡家榨、李家 集、木兰、姚家集、蔡店、李集、凤凰、三店、潘塘、徐古、辛冲、道观 河、涨渡湖 30 个一般镇。 保障完善一般镇的生活居住和公共服务 配套功能的空间需求,满足周边居民的基本公共服务需求。

在市域城镇规模结构方面,合理控制人口规模。 以资源环境承载能力为约束,综合考虑 武汉城市定位和发展趋势,到 2035 年,全市常住人口严格控制在 1630 万人以内,常住人口城镇化率约 90. 0%。

考虑半年以下暂住 人口、跨市域通勤人口、短期商务旅游人口等在内的城市实际管理 服务需求,公共服务设施和基础设施配置在常住人口基础上,预留 增加 20%的弹性。

引导人口合理布局。 有序推动三环线内人口过密地区的人口 疏解,逐步引导人口和产业向开发区、新城区集聚,合理引导农村 人口就地就近城镇化。

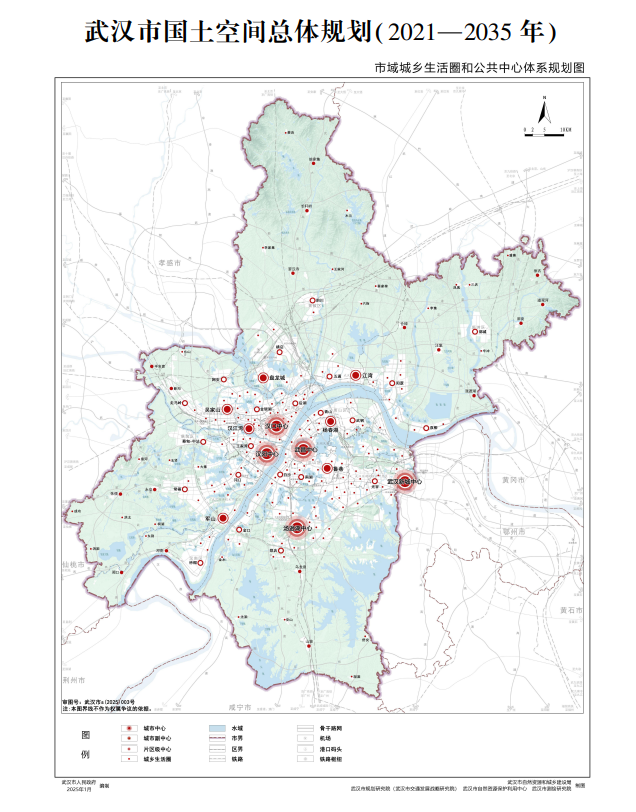

在公共中心体系方面,规划形成“城市中心—城市副中心—片区级中心—社区级中心”多层级、网络化的公共中心体系。

城市中心。 依托 5 大城市组团,规划布局武汉新城、武昌、汉 口、汉阳、汤逊湖 5 处城市中心,作为城市综合服务功能的核心承 载区,服务全市以及更大区域范围。 其中,在两江四岸地区集中布 局武昌、汉口、汉阳 3 处城市中心;武汉新城中心依托高铁枢纽布 局;汤逊湖中心沿八分山—汤逊湖布局。

城市副中心。 规划布局鲁巷、杨春湖、汉江湾、江湾、军山、盘 龙城、吴家山 7 处城市副中心,主要承载市域专业化服务中心功能 和周边地区的综合性生产生活服务中心功能,促进各类服务设施 相对集中成片布局。

片区级中心。 规划布局南湖、白沙、后湖、金银湖、网安、横店、 走马岭、青山、武钢、王家湾、光谷、金口、郑店、沌口、蔡甸—中法生 态城、常福、纱帽、前川、阳逻、五通、邾城、双柳 22 处片区级中心, 为周边居民提供综合性生活服务中心功能,促进公共服务与就业 岗位均衡化布局。

社区级中心。 结合 15 分钟生活圈布局社区级公共服务中心, 为城乡居民提供基本的日常生活服务。

在空间布局结构方面,中心城区承担湖北省及武汉市的政治、经济、文化中心和区域 生产、生活服务中心的功能。 围绕城市性质和核心功能定位,构建 “两江三镇、三心多点” 的空间布局结构。

以长江、汉江及东西山 系为山水十字轴,形成武昌、汉口、汉阳地区相对完整独立的三镇 格局。

以两江四岸地区为核心,联动中南—中北路地区、王家墩地 区、四新地区,优化提升武昌中心、汉口中心、汉阳中心 3 个城市中 心;强化特色职能,加快建设鲁巷、杨春湖、汉江湾 3 个城市副中 心,培育提升后湖、南湖、王家湾 3 个片区级中心。

按照补短板、强功能、提品质、优服务的思路,推动人口过密地 区的人口疏解,实施“两降两保三增” 。

两降,即降低建筑密度,降 低人口密度;两保,即保护各类历史文化资源及周边环境风貌,保 护山体湖泊及周边生态环境;

三增,即增加绿地及公共空间,增补 基本公共服务设施,增强文化创意、科技创新等高端服务功能。

在住房供应和保障体系方面,强化住房保障供应,积极盘活存量闲置居住用地,将保障性住 房建设和城中村改造、老旧小区改造等工作有机衔接、统筹推进, 不断拓宽保障性住房用地供应渠道,满足多元化的住房需求,重点 满足普通人群的居住需要,注重新市民和青年人才保障性住房的 用地需求,保障军队安置住房用地。

引导保障性住房用地按照职 住平衡的原则,优先布局在城市重点建设区、产业园区和轨道交通 站点周边等地区。